MIMO技术的优缺点

优点通过下面三个增益来总体概括:

- 阵列增益。阵列增益是指由于接收机通过对接收信号的 相干合并而活得的平均SNR的提高。在发射机不知道信道信息的情况下,MIMO系统可以获得的阵列增益与接收天线数成正比

- 复用增益。在采用空间复用方案的MIMO系统中,可以获得复用增益,即信道容量成倍增加。信道容量的增加与min(Nt,Nr)成正比

- 分集增益。在采用空间分集方案的MIMO系统中,可以获得分集增益,即可靠性性能的改善。分集增益用独立衰落支路数来描述,即分集指数。在使用了空时编码的MIMO系统中,由于接收天线或发射天线之间的间距较远,可认为它们各自的大尺度衰落是相互独立的,因此分布式MIMO系统不仅可以获得小尺度衰落分集,还可以获得大尺度分集

MIMO技术的缺点具体表现在:

- 空间相关。空间特性是维系MIMO性能的关键,无论从有效性的并行子信道和可靠性的分集指数都和空间独立性有关,空间相关导致的低秩和低分集指数都极大影响着MIMO的信道容量和误码性能

- 空间干扰。这是空时复用最直接的影响,在没有空间分集可利用的系统中恢复各发射天线等功率的信号必定造成的判决性能的下降。

大尺度衰落

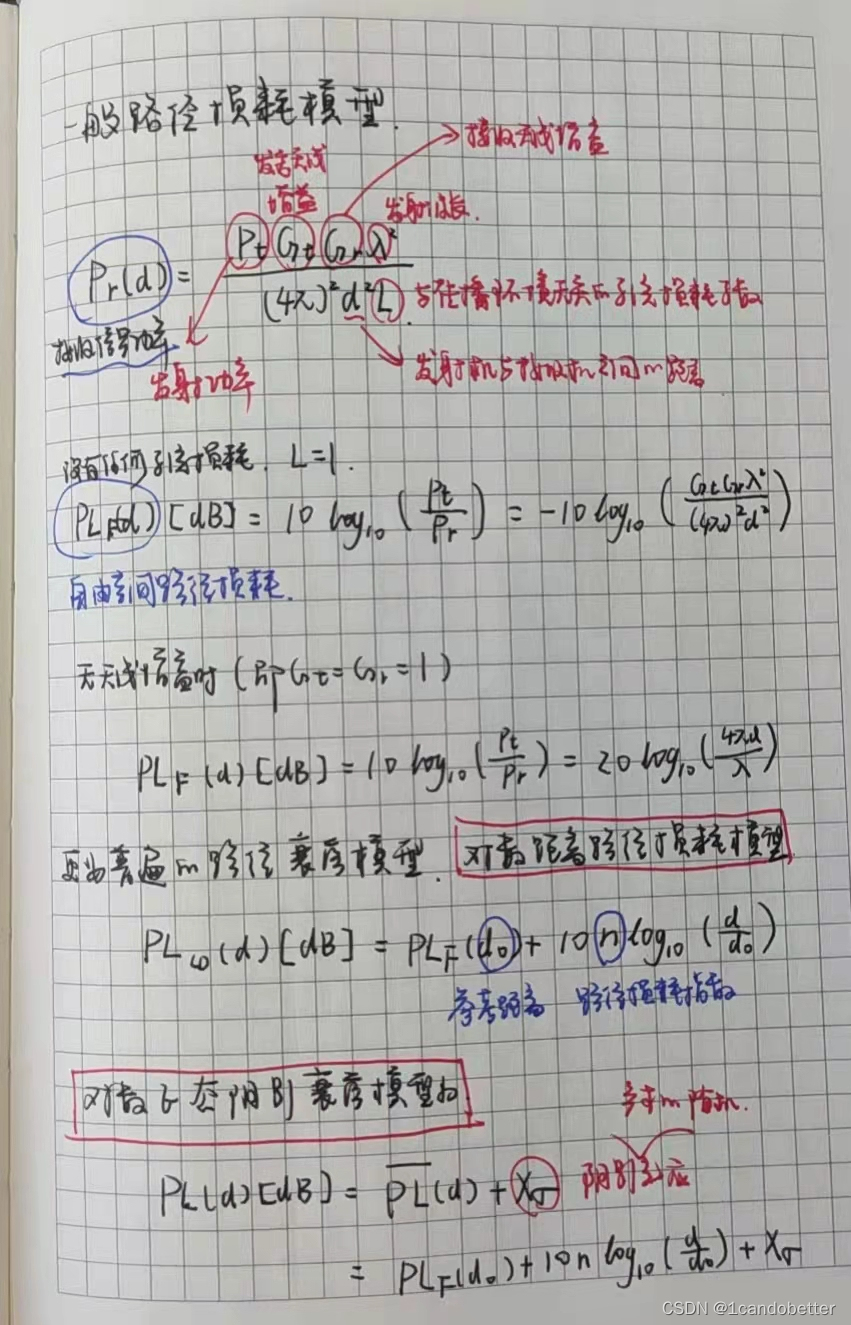

一般路径损耗模型

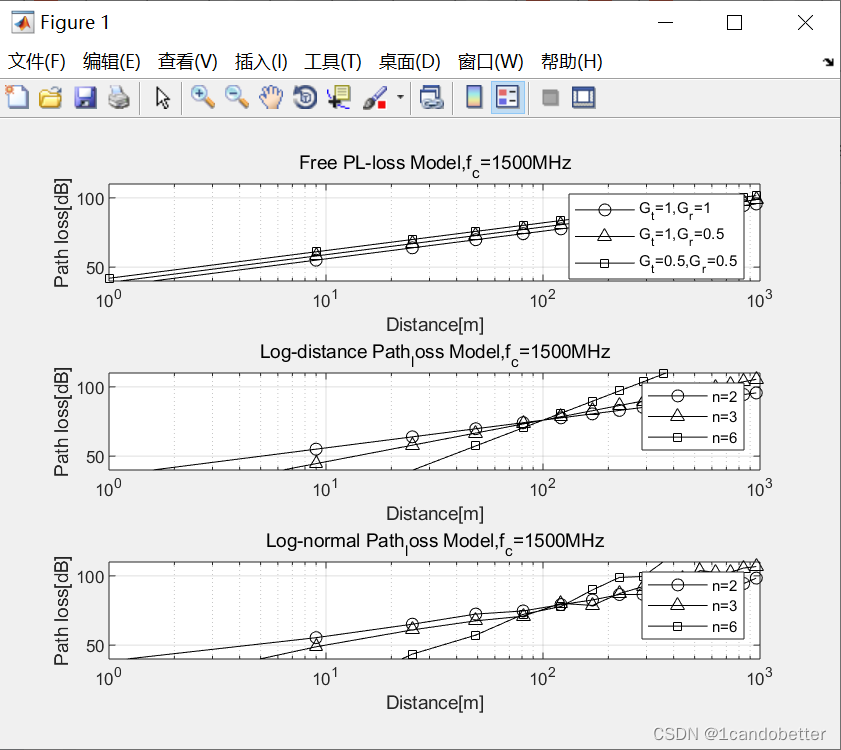

function PL = PL_free(fc,dist,Gt,Gr)

%自由空间路径损耗模型

lamda=3e8/fc;

tmp=lamda./(4*pi*dist);

if nargin>2

tmp=tmp*sqrt(Gt);

end

if nargin>3

tmp=tmp*sqrt(Gr);

end

PL=-20*log10(tmp);

end

%nargin指函数输入变量数

function PL=PL_logdist_or_norm(fc,d,d0,n,sigma)

%对数距离或对数阴影路径损耗模型

lamda=3e8/fc;

PL=-20*log10(lamda/(4*pi*d0))+10*n*log10(d/d0);

if nargin>4

PL=PL+sigma*randn(size(d));

end

fc=1.5e9;

d0=100;

sigma=3;

Gt=[1 1 0.5];

Gr=[1 0.5 0.5];

Exp=[2 3 6];

distance=[1:2:31].^2;

for k=1:3

y_Free(k,:)=PL_free(fc,distance,Gt(k),Gr(k));

y_logdist(k,:)=PL_logdist_or_norm(fc,distance,d0,Exp(k));

y_lognorm(k,:)=PL_logdist_or_norm(fc,distance,d0,Exp(k),sigma);

end

subplot(311)

semilogx(distance,y_Free(1,:),'k-o',distance,y_Free(2,:),'k-^',distance,y_Free(3,:),'k-s')

grid on,axis([1 1000 40 110])

title(['Free PL-loss Model,f_c=',num2str(fc/1e6),'MHz'])

xlabel('Distance[m]'),ylabel('Path loss[dB]')

legend('G_t=1,G_r=1','G_t=1,G_r=0.5','G_t=0.5,G_r=0.5')

subplot(312)

semilogx(distance,y_logdist(1,:),'k-o',distance,y_logdist(2,:),'k-^',distance,y_logdist(3,:),'k-s')

grid on,axis([1 1000 40 110])

title(['Log-distance Path_loss Model,f_c=',num2str(fc/1e6),'MHz'])

xlabel('Distance[m]'),ylabel('Path loss[dB]')

legend('n=2','n=3','n=6')

subplot(313)

semilogx(distance,y_lognorm(1,:),'k-o',distance,y_lognorm(2,:),'k-^',distance,y_lognorm(3,:),'k-s')

grid on,axis([1 1000 40 110])

title(['Log-normal Path_loss Model,f_c=',num2str(fc/1e6),'MHz'])

xlabel('Distance[m]'),ylabel('Path loss[dB]')

legend('n=2','n=3','n=6')

Okumura/Hata模型

考虑了天线高度和地区覆盖类型。

IEEE 802.16d模型

属于对数正态阴影路径损耗模型。根据郊区宏蜂窝中发射机和接收机之间的障碍物密度(按照树密度),可将其分为三种类型(类型A、B、C)。

小尺度衰落

小尺度衰落指短期内的衰落,具体指当移动台移动一个较小距离时,接收信号在短期内的快速波动。多径信号以可变相位到达接收天线时会引起干涉(即相位相同的相长干涉、相位不同的相消干涉)。换句话来说,来自本地散射体的大量信号的相对相位关系决定了决定了接收信号的电平波动。而且每一多径信号都可能发生变化,而这种变化依赖于移动台和周围物体的速度。

小尺度衰落由以下因素决定:多径传播、移动台的速度、周围物体的速度和信号的传输带宽

小尺度衰落的参数

经常用功率时延分布(PDP)描述多径衰落信道的特征。表中给出了PDP的例子:ITU-R步行信道模型,其中四个多径信号的特征由它们的相对时延和平均功率来描述。此处,相对时延时一个关于参考时间的过量时延,而每条路径的平均功率由第一条路径(抽头)的功率归一化后给出。

| 抽头 | 相对时延(ns) | 平均功率(dB) |

| 1 | 0 | 0.0 |

| 2 | 110 | -9.7 |

| 3 | 190 | -19.2 |

| 4 | 410 | -22.8 |

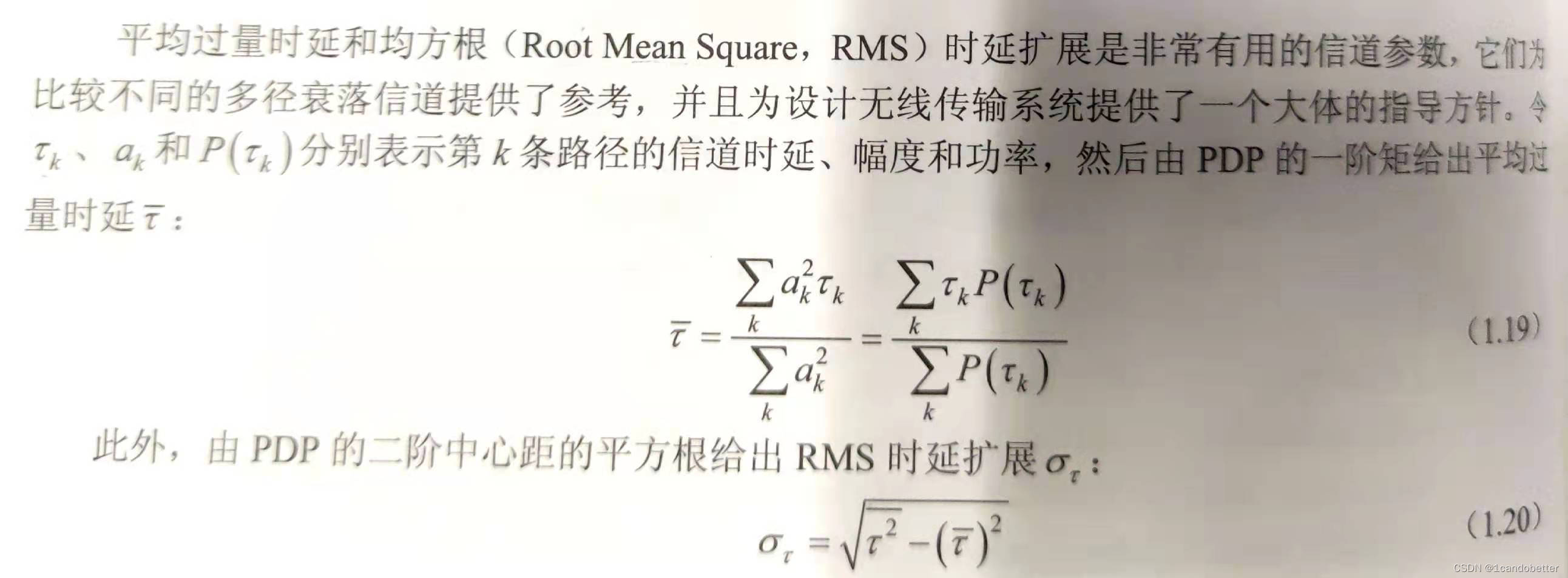

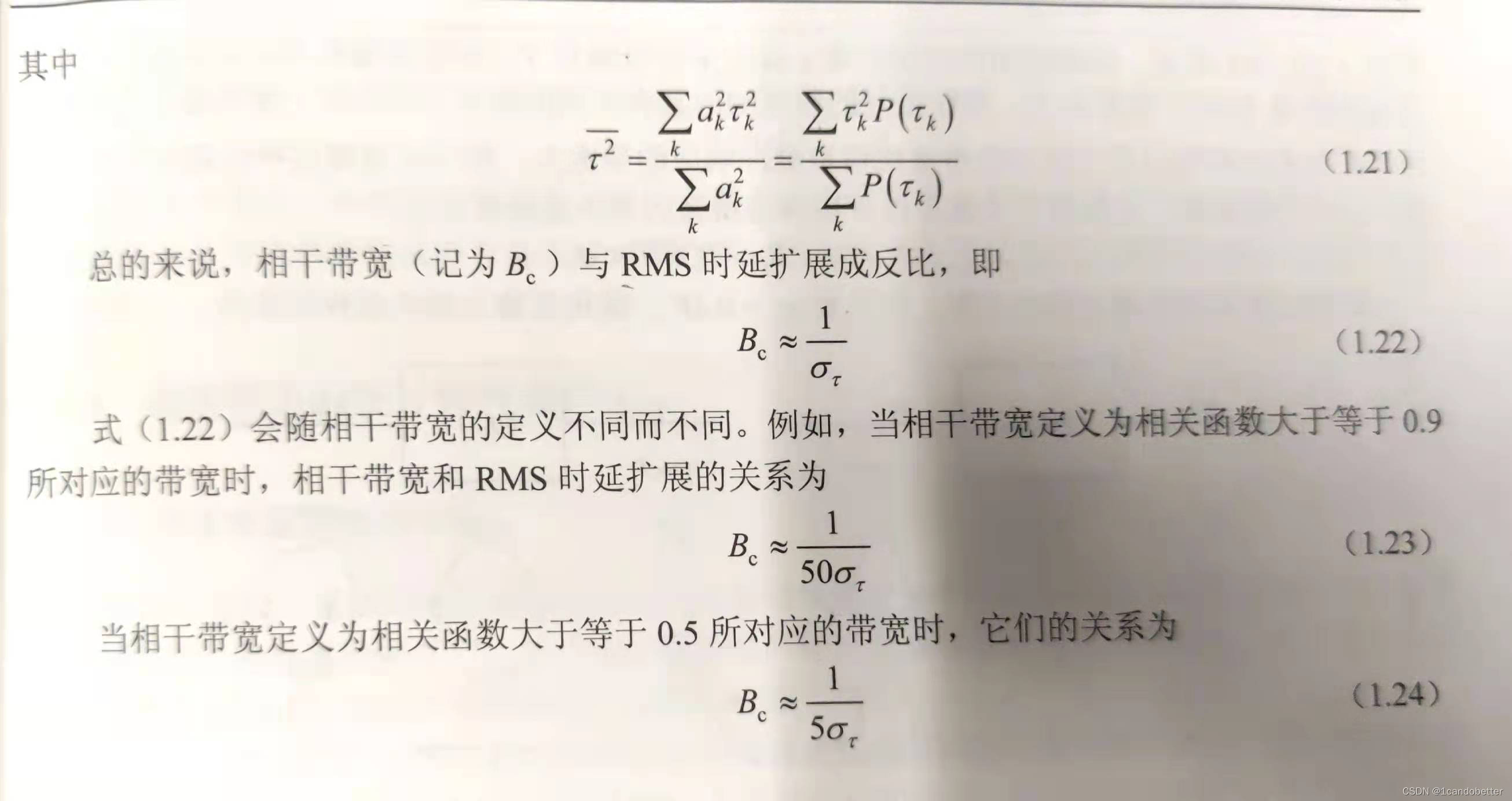

平均过量时延和均方根(RMS)时延扩展是非常有用的信道参数,它们为比较不同的多径衰落信道提供了参考,并且为设计无线传输系统提供了一个大体的指导方针。

时间色散衰落与频率色散衰落

当移动台移动时,接收信号衰落的具体类型由传输方案和信道特点决定 。传输方案由信号的参数确定,如信号带宽和符号周期。无线信道的特点由两种不同的信道参数描述,它们是多径时延扩展和频率色散效应。根据时间色散的程度和频率色散的程度,它们将分别引起频率选择性衰落和时间选择性衰落。

时间色散效应引起的衰落——频率选择性衰落信道

对于给定的信道频率响应,频率选择性主要由信号带宽决定。

频率色散效应引起的衰落——时间选择性衰落信道

信号在时域的波动与发射机和接收机之间的相对运动密切相关。相对运动引起信号在频域的扩展,称为多普勒频移。

衰落信道的统计特性和产生

经过具有大量散射分量的多径信道后,接收信号的幅度服从瑞利分布。

如果有一部分散射分量明显强于其他分量,那么衰落过程将服从莱斯分布。

任何无线信道的传播环境都服从LOS或NLOS。LOS环境中接收信号的PDF服从莱斯分布,而NLOS环境中接收信号的PDF服从瑞利分布。无线信道传播环境中的接收信号可以认为是来自无穷多个散射体的信号的总和。根据中心极限定理,可以用一个高斯随机变量来表示接收信号。

最后

以上就是安静草丛最近收集整理的关于MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现(1)无线信道:传播和衰落大尺度衰落小尺度衰落的全部内容,更多相关MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现(1)无线信道内容请搜索靠谱客的其他文章。

发表评论 取消回复